Politische Geschichte

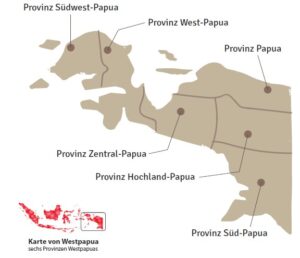

Westpapua ist die östlichste Region Indonesiens, seit 2022 bestehend aus den sechs Provinzen Papua, Hochland-Papua, Zentral-Papua, Süd-Papua, Südwest-Papua und West-Papua. 1962 wurde die Region nicht wie von der lokalen Bevölkerung erhofft nach der Phase der niederländischen Kolonialzeit unabhängig, sondern wurde Indonesien angegliedert. Die folgenden Jahrzehnte waren von Widerstand der indigenen Bevölkerung gegen die indonesische Verwaltung und Repressionen durch indonesische Sicherheitskräfte geprägt. Seit 1970 kommt es zu massiver Transmigration von Indonesier*innen anderer Landesteile nach Westpapua, die die Zusammensetzung der Bevölkerung deutlich verändert hat. Indigene Papua, die sich als Teil des pazifischen Kulturraums der Melanesier sehen, machen bereits seit 2010 weniger als die Hälfte der derzeit ca. 5.4 Millionen Einwohner*innen Westpapuas aus.

Trotz der Vielfältigkeit der Bevölkerung Westpapuas mit über 250 indigenen Bevölkerungsgruppen mit eigenen Sprachen und Traditionen eint die Papua ihre Erfahrungen von Menschenrechtsverletzungen, Marginalisierung und Rassismus.

Rassismus und Ungleichheit in Westpapua

Die 1945 in Kraft getretene Verfassung von Indonesien orientiert sich an dem Staatsmotto „Einheit in Vielfalt“ und verankert den Schutz der Menschenrechte. Auch in dem Gesetz 21/2001 über die Sonderautonomie Westpapuas finden die Menschenrechte bereits an zweiter Stelle Erwähnung und den Papua werden „Menschenrechte, religiöse Werte, Demokratie, Recht, kulturelle Werte (…) und das Recht (…), die Ergebnisse der Entwicklung gerecht zu genießen“ zugesprochen. Die Umsetzung dieser rechtlich national zugesicherten Menschenrechte zu national geschützten Menschenrechten in Westpapua scheitert zum Teil jedoch seit vielen Jahren. Obwohl indigene Papua derzeit weniger als die Hälfte der Bevölkerung Westpapuas ausmachen und die demographische Entwicklung auf einen anhaltenden Abwärtstrend hindeutet, sind fast alle Opfer von willkürlichen Verhaftungen, Folter und Misshandlungen in Westpapua indigene Papua. Im Vergleich zu Bürger*innen aus anderen Teile Indonesiens werden indigene Papua nicht gleich behandelt, wenn es um das Recht auf freie Meinungsäußerung und Versammlungsfreiheit geht. Zusätzlich erfahren sie in ihrem Alltag Rassismus, der sich besonders in dem mangelnden Schutz ihrer justiziellen Rechte wie zum Beispiel der Gleichbehandlung vor Gericht zeigt.

Ressourcenreichtum führt zu Ressourcenausbeutung

Westpapua ist innerhalb Indonesiens wie auch weltweit eine der an Bodenschätzen reichsten Regionen. Gold, Kupfer und andere Erze, Gasvorkommen, tropische Hölzer und das Potential für große Agrarflächen machen den Standort für nationale und internationale Bergbau- und Agrarkonzerne besonders reizvoll und erklären das starke wirtschaftliche und damit einhergehende politische Interesse an Westpapua. Die in Westpapua erwirtschafteten Gelder fließen oft ins Ausland oder in andere Regionen in Indonesien. Sicherheitskräfte verdienen noch bis heute an diesem Ressourcenabbau mit und haben daher ein starkes Eigeninteresse, ihre überproportionale Präsenz zu rechtfertigen und zu sichern. Die Aufteilung Westpapuas in sechs statt zwei Provinzen im Jahr 2022 befördert die Abholzung des Regenwaldes zusätzlich, um Einnahmequellen für die neu entstehenden Verwaltungsstrukturen zu generieren. Korruption sowie Manipulation und Einschüchterung der indigenen Bevölkerung im Zusammenhang mit der Landrechtenutzung nehmen dabei weiter zu.

Wer öffentlich Kritik an dem Ressourcenabbau äußert, die Rolle der Sicherheitskräfte hinterfragt oder jedes andere Handeln der indonesischen Politik in Westpapua kritisiert, riskiert Arrest und juristische Verfolgung.

Anhaltende Militarisierung anstatt Dialog

Der Wunsch der Papua nach Selbstbestimmung und das Bestreben der indonesischen Regierung, Westpapua als Teil Indonesiens zu halten und die wirtschaftlichen Ressourcen der Region für sich zu nutzen, prallen seit 60 Jahren in Form eines bewaffneten Konflikts in Westpapua aufeinander. Auf der einen Seite steht die indonesische Regierung und auf der anderen die Freiheits- und Unabhängigkeitskämpfer in Westpapua (TPNPB-OPM, die Nationale Befreiungsarmee für Westpapua und die Organisation für die Freiheit Westpapuas). Dieser bewaffnete Konflikt führt zu einer Vielzahl an Menschenrechtsverletzungen (der Großteil der Opfer sind indigene Papua), zu einer Stationierung von Militär in Westpapua und zu zehntausenden Binnenflüchtlingen, die im eigenen Land auf der Flucht vor dem bewaffneten Konflikt sind.

Der Zugang nach Westpapua ist seit Jahren für internationale Journalist*innen und Menschenrechtsverteidiger*innen eingeschränkt und eine unabhängige Dokumentation der Situation vor Ort durch Vertreter*innen der UN derzeit nicht möglich. So steht z.B. seit längerer Zeit ein verbindlicher Termin für einen Besuch des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte in Westpapua aus.

Ein friedlicher Konfliktlösungsprozess wird seit Jahren von unterschiedlichen Akteur*innen gefordert. Die Papua wünschen sich einen Ansatz, der sich nicht nur ausschließlich auf wirtschaftliche Entwicklung und den Ausbau der Infrastruktur konzentriert. Vielmehr sollten alle Konfliktdimensionen (Wirtschaft, Politik, Marginalisierung und Rassismus) betrachtet und ein Dialog eingeleitet werden, der durch eine neutrale dritte Partei gesteuert wird.

Weitere Informationen zu der Geschichte Westpapuas und der aktuellen politischen Situation finden Sie in unserer Publikation „Westpapua im Jahr 2024„.